健診でほぼ行われるであろう血液検査。

以前の記事(健診と検診の違い)で書いたように、健診は健康かどうかを調べる目的で行われていますが、その時に行われる血液検査の項目の意味はご存知でしょうか。

何かしら異常があればその時に説明を受けると思いますが、自分でも意味が分かるとより自分への対策が打ちやすくなるはずです。

今回は健診でよく検査される血液検査の項目と急病の時などでにつかわれやすい項目もいくつか紹介したいと思います。

健診で使われる血液検査の項目とその目的

主に健診で使われるのは以下のものになります。

- WBC(白血球数):免疫力の働きをしている血液細胞の数

- RBC(赤血球数):酸素を運ぶ血液細胞の数

- Hb(ヘモグロビン値):赤血球の濃さ、酸素を運ぶ能力の目安

- Ht(ヘマトクリット):血液全体の中にある赤血球の割合、酸素を運ぶ能力の目安

- Plt(血小板数):出血を止めるときに作用する細胞の数

- AST(GOT):肝機能の目安

- ALT(GPT):肝機能の目安 より肝臓に特化している

- γGTP:肝機能の目安 胆管に存在している

- BUN:腎機能の目安

- Cre:腎機能の目安

- T-cho(総コレステロール):コレステロール全体を表している

- LDL(LDLコレステロール):悪玉コレステロールと言われている。動脈硬化の要因となるもの

- HDL(HDLコレステロール):善玉コレステロールと言われている。

- TG(トリグリセライド):中性脂肪ともいわれる。こちらも動脈硬化の要因となる

- UA(尿酸値):痛風の目安など

- Glu(血糖値):血液中にある糖分

- HbA1c:ヘモグロビンに糖分がくっついたもの、血糖が高いとくっつく割合も増える

項目ごとの意味もありますが、同じ機能を調べている項目をセットにして考えていくことが多いです。

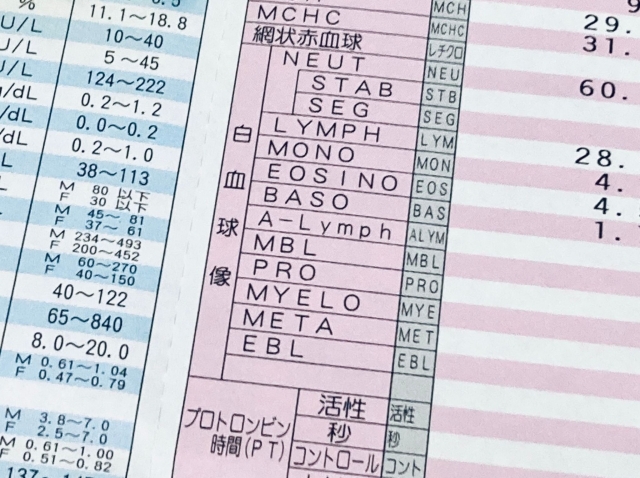

WBC と RBC・Ht・Ht と Plt :血液の細胞たち

これらは血液の細胞本体の数などを表しています。その中でも、3つに分類します。

WBC:ばい菌やウイルスなど、外部の要因から体を守る兵隊の役割です。

高値の異常では、今何かしらの外部要因と戦っている可能性があります。

ただ、ストレスや寝不足などでも上昇することがあるため、基準値より少し高い人も多いです。

低値での異常は頻度が少なく、正常な人でも基準値より少ない場合もあります。

本当に抵抗力に影響が出ると判断するには1000個以下からであり、少し低くても日常生活に問題があることありません。

RBC・Hb・Ht:主に酸素を運搬する能力を表しています。数が少ないと貧血と言われます。

高値での異常は、血液が濃すぎる状態です。

高地トレーニングをするアスリートだと、血液量を増やしてスタミナをつけたりしています。

一般的にはタバコの吸いすぎで、酸素を取り込みづらくなっている人(自分で高地トレーニング状態にしている)や、睡眠時無呼吸で時々酸欠になっているような人な時です。

あまりに多いと、血液が濃すぎる故にドロドロになって血の塊ができやすくなる状態になります。

低値の異常のほうが頻度として多いです。貧血といわれる状態であり、その原因によって治療していきます。

いちばん有名なのは鉄分不足で、この場合RBCは正常値に近いのに、HbとHtが減ります。

運ぶ数は正常でも、鉄不足でHbが完全に作れず小さくなっているためです。

Plt:血小板といわれる細胞で、血液を止める力の目安です。

高値の異常は稀ですが、過剰に多いと血栓を作りやすくなります。

一方で原因によっては数だけ多くても、血小板自体の機能が落ちていて、数が多くても逆に血が止まりにくくなる場合もあります。

低値の異常も、血液関連の病気のことが多いですが、主な症状は血が止まりにくいことです。

ただ採血するときにうまく取れなかったりなどで時間がかかったりすると、血小板どおしがくっついてしまい(凝縮)、見かけ上の数が減った結果になる場合もあります。

AST,ALT,γ-GTP:肝機能の確認

肝機能をおもにチェックしています。主に高値の場合が異常であり、だいたいはそろって異常値になります。

ASTだけが高い場合は、肝臓ではなくほかの場所(筋肉など)からの細胞が壊れたことで上昇することを考えます。

γ-GTPだけ上昇するのは、アルコール要因で過剰産生によるものが多いです。

ほか、細かいところについては別記事:健診で肝機能の数値が高いのは危険?で解説しています。

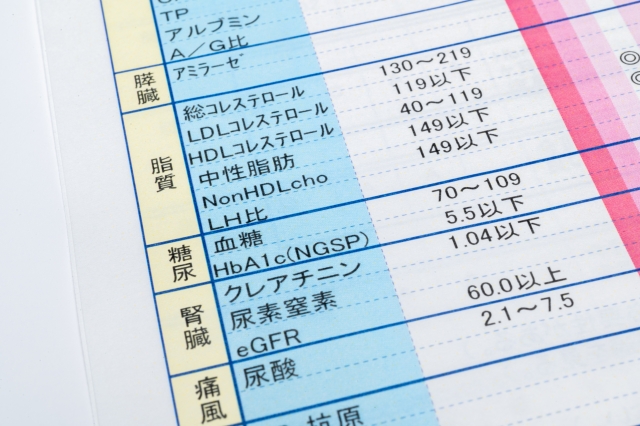

BUN,Cre :腎機能の確認、尿検査も含めて考える

BUN:尿素窒素とも呼ばれています。タンパク質が代謝されると最終的には尿素となって腎臓から排出されます。

この過程でできるものが尿素窒素であり、タンパク質をたくさん摂取したか、腎臓から排出できなくなったかを表します。

異常は主に高値の場合で、腎機能の低下を考えますが、タンパク質を過剰に摂取=食べただけではなく、

消化管に出血した場合も血液がたんぱく質を多く含むため、腸管に吸収されると尿素窒素が増えることがあります。

また感染症や脱水などで、筋肉が壊れたりしても同様に尿素窒素が増えることがあります。

Cre:クレアチニンと呼ばれる物質で、筋肉を動かしたときにできる老廃物のことです。

なぜ腎機能と関連が?と思われますが、腎機能が正常な場合は血液中のクレアチニンがほぼ一定の数値を保つためです。

腎機能が落ちるとクレアチニンの排泄が不十分になり、血液中のクレアチニンが上昇していきます。

腎機能に関しては尿検査も合わせて考えます。

タンパク質や糖分が尿中に出ている場合も腎機能が悪くなっている一つのサインになりますが、こちらが正常なら少しクレアチニンが高くても、実は正常な範囲かもしれないです。

T-cho,LDL,HDL,TG:コレステロールの仲間たち

T-choとはコレステロール全体を表します。

主な異常は高値の場合ですが、HDLが高いだけでも、T-choも一緒に高くなる場合があります。

この場合は、特に心配不要となります。ただ通常はTGやLDLが高くて、一緒に上昇している場合のほうが多いです。

LDL:悪玉コレステロールと呼ばれるものです。

肝臓で作られたコレステロールを全身の組織や細胞に運びますが、多すぎると血管の内側を刺激をして、沈着→動脈硬化や血管の狭窄などを起こしていくものです。

HDL:善玉コレステロールと呼ばれるものです。

体内で余ったコレステロールを血管や組織から回収して再び肝臓まで運び処理させる役割です。

血管の中にあるLDLを減らしてくれるので、動脈硬化から守る=善玉となっています。

異常は数値が低いほうであり、通常はLDLが高いとHDLは少ない傾向になります。

TG:中性脂肪といわれます。

体を動かすためのエネルギー源ですが、使われなかった分は皮下脂肪や内臓脂肪に代わります。

この中性脂肪が小さなLDLを増やすといわれており、より血管壁にLDLを作用しやすくします。

そのため間接的に動脈硬化の促進因子となります。

食事の影響を受けやすいため、正確なデータは空腹時の採血になります。

前日の食事内容も影響する場合もあります。

また飲酒をすると肝臓での中性脂肪の合成を促進+中性脂肪の分解を妨害するため、過剰に血中に残ってしまいます。

時々健診で急激な異常高値を指摘されてしまう人がいますが、アルコールの影響だけのパターンも多いです。

LDLとHDLが両方とも高い場合は?

両方とも高いなら大丈夫と思うかもしれませんが、動脈硬化のリスクはLDLのほうがより悪いといわれています。

LDLが高いようなら、通常の高脂血症の治療と同じ生活改善や投薬が推奨されます。

UAとGlu ,HbA1c 尿酸と糖尿病

UA:尿酸値と呼ばれています。主に高いときに異常といわれ、痛風になりやすい状態といわれます。

ほかにも腎臓の機能低下を進めたり、動脈硬化を促進したりする要因ともなるので、生活改善などの対応がよいとされます。

Glu:血糖値です。採血した時の血糖値を表します。

血糖値は食前と食後で数値変動が大きく、採血したタイミングも合わせて考える必要があります。

通常は食前(空腹時)で採取したもので評価をします。

HbA1c:血液のヘモグロビンに糖分がくっついたものを指します。

1か月程度の平均血糖値を推定することができます。

割合が高い=血糖値がふだんから高い状態が持続中となるので、糖尿病の治療状況評価に用いられています。

急病の時に使われやすい項目:Alb , CRP , T-bil, Amy(腹痛時)

急病の時に上記の項目とあわせて検査されやすいものです。

Alb:血中のアルブミンです。体の栄養状態を表す指標の一つになります。

主な異常は低値であり、食べられなくなったなどで、低下しているとかなり衰弱が進んでいるという目安になります。

CRP:C-リアクティブ-プロテインといわれ、体内で炎症や組織障害が起きると増加するたんぱく質のことを指します。

炎症の勢いを示すことに使われており、主に高値が異常です。

感染症で使われることが多いですが、ほかにもリウマチや心筋梗塞、中性脂肪が高いというだけも、正常値より増える場合があります。

高いからといっても、どこに原因があるということはわからない(多くの要因で上昇しやすい)ため、ほかの検査と併用していくことが多いです。

T-bil,Amy:ビリルビン、アミラーゼと呼ばれます。

主に腹痛があるときに確認される項目です。

ビリルビンは胆汁の成分で、その流れが滞っていると黄疸が出たり、尿が赤褐色になったりします。

アミラーゼは膵臓にある酵素であり、膵臓が壊れていると上昇します。

ただし、ほかに唾液にも含まれているため、上昇していたからといって必ず膵臓が悪いかは判断できません。

嘔吐を繰り返すだけでも、唾液腺が反応して少し上昇する場合もあります。あくまで参考程度の数値になります。

まとめ

健診で用いられる採血項目について解説しました。

それと合わせて急病時に使われやすい項目も解説しました。

普段検査されやすい項目ですので、自分の結果も照らし合わせて確認しても面白いかもしれません。

コメント