皆さんの周りで「健康診断の時に肝機能の数値が高い」といわれた人は意外と多いのではないでしょうか。

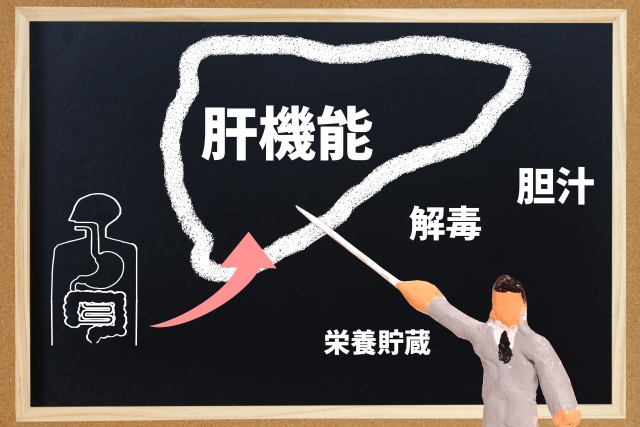

肝臓の機能と言われても、実はあまりよくわからないというのが一般的です。

「原因は?お酒の飲みすぎとか太ったせいなの?」

「どんな症状が出るの?」

「何か危険なことが出るの?」などの疑問があると思います。

このページだけで全ての疑問が解消しますので、安心してください

病院に行っても特に治療もないし、と思ってそのままにしている人もいるでしょう。

本当にその対応で大丈夫でしょうか?

この記事を読めば、肝機能の数値の正体、どんな場合が危険なのか、今後の対策がわかってきます。

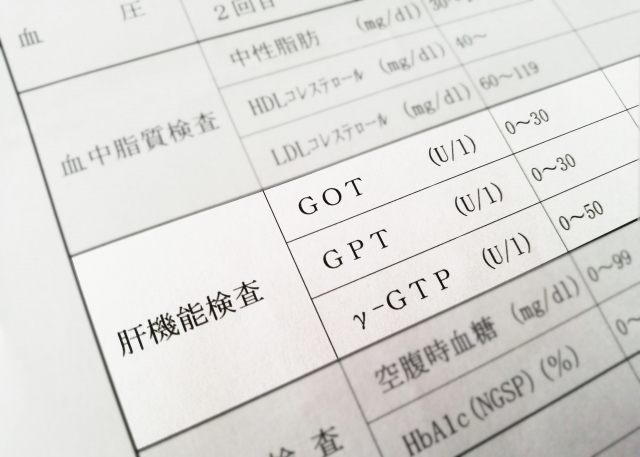

肝機能の検査数値 「AST」 「ALT」 「γGTP」とは?

まずはよく健診で測定されている肝機能を示す項目を解説します。

AST(以前はGOTと表記)

肝臓の細胞の中にある酵素。肝臓の細胞が壊れると血液に漏れ出てくるので数値が上昇します。

肝臓以外に、心臓や筋肉、腎臓などの細胞にも含まれており、数値が上昇しても肝臓からかどうかはわかりません。

血液中で存在できる時間は約11-15時間程度であり、細胞が壊れなくなると1日で数値が下がっていきます。

ALT(以前はGPTと表記)

こちらも肝臓の細胞の中にある酵素。主に肝臓の細胞にしかないため、上昇した場合は肝臓の細胞が壊れていると考える証拠になります。

血液中で存在できる時間は約40-50時間と長めであり、数値が高い状態が持続しやすい特徴があります。

γGTP

肝臓の中にある胆管の細胞に多く存在し、胆管の機能に異常があると上昇しやすい。

胆管の中を流れる消化液の胆汁がうまく流れなかったり、胆管が詰まったりする場合でも上昇します。

もう一方の特徴にアルコールや薬剤の影響で過剰に作られることがあり、肝臓にダメージがなくても数値が上昇することがあります。

アルコールを飲むと、数日から数週間かけて徐々に上昇していき、禁酒を二週間以上すると徐々に数値が下がっていきます。

AST・ALTは肝臓の細胞が壊れている可能性をあらわし、γGTPは胆管の機能の低下、もしくはアルコールなどによる影響があるか といった意味合いになります。

健診で一番重要視されてくる肝機能の項目:ALT

以前肝機能異常といえば、アルコールと肝炎ウイルスが一般的でした。

まだ身近にあることではありますが、肝炎ウイルスは経口薬ができてから、数を大きく減らしてきています。

一方で、徐々に増えてきたのが生活習慣関連からの肝機能異常です。

脂肪肝ともいわれています。現在呼び名が変わってきており、現在は代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)と長い呼び名になりました。

このMASLDを早めに拾い上げる目的でALT≧31 で精密検査をするように指導されます。

肝機能障害の症状

健診の採血で見つかることが多いことから、基本的に自覚症状はありません。

肝臓が悪い時の症状としてよく上げられるのは、倦怠感、嘔気、食欲不振、右上腹部の違和感、黄疸などがありますが、肝機能の数値と症状はそこまで相関しません。

特徴的な症状がないというのが、肝臓の特徴ともいえます。

肝機能障害の原因

イメージされるのはアルコールをたくさん飲んだ人=アルコール性肝炎と思います。

これも一つの要因ですが、ほかに肝炎ウイルス感染(A型、B型、C型、E型)、薬剤性肝炎、脂肪肝、肝臓がんなどになります。

ウイルス感染は以前よりかなり減ってきていますが、その一方で脂肪肝とその関連する肝炎が多くなってきています。

健診での指摘では、この脂肪肝からのパターンが多いので、より詳しく説明していきます。

MASLD:脂肪肝だけじゃない 実は怖い病気になっていくかも。

MASLD:肝脂肪化がある + 以下の中で2項目以上当てはまる で診断とされます

- 肥満

- 基準値を超えた腹囲

- 高血圧

- 高中性脂肪血症(高TG血症)

- 低HDL血症

- 2型糖尿病・前糖尿病

- インスリン抵抗性(HOMA-IR≧2.5)

- 高感度CRP>2㎎/l

これらが当てはまれば、アルコールや他の併存肝疾患があっても除外せず、MASLDという診断がつきます。

この基準、どこかでも似たようなものを見たことあると思います。

生活習慣病の基準とほぼ同じです。

実は、生活習慣病+脂肪肝のような変化がある場合は、脂肪肝でより肝臓が悪くなる確率 よりも 心血管系のイベントが起きる確率のほうが高くなっています。

(心血管イベント1.04%/年、悪性疾患イベント(肝癌以外0.83%/年)、肝疾患イベント(0.30%/年)(日本消化器病学会雑誌2025 5月号より)

より厳密に生活習慣に関与していくために、ALT≧31という厳しめの基準で拾い上げています。

生活習慣病がいろいろな病気の根源になっていることがわかります。

MASLD 肝機能自体はどうなのか

実際にこの病気がより肝臓を悪くしていくかどうか、その頻度は数%程度と言われています。

ただし、MASLD自体の数がかなり多いため、その中で肝炎が進行する人数はそれなりの数になります。

肝炎の進行を推定するのに、まず用いられる計算式があります

Fib-4 index=(年齢×AST) ÷ (血小板数×√ALT) 血小板数は109/L =0.1万/μLで計算

Fib-4 index ≧1.3で精密検査を推奨としています。

その場合は専門医を受診の上、肝臓の硬さが推定できるような超音波検査やMRI、肝臓の組織を一部採取して顕微鏡で確認する肝生検が検討されます。

持続的に肝炎が起きている場合、MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)という病名になり、より生活習慣の改善などを行っていくことが推奨されていきます。

MASLDの治療法は?

現時点では効果が認められていると証明されたデータがある投薬はありません。

食事と運動療法をしっかりやる(以下は「MASLDに対する治療戦略」2025年日本消化器病学会雑誌より抜粋)ことが最善になります。

食事療法の基本

食事、運動療法などを合わせての目標値

- BMI25.0kg/m2以上、MASHや肝の線維化改善→ 7~10%の体重減少

- BMI25.0kg/m2未満 → 3~5%の体重減少(5%以上で肝脂肪改善)

食事内容:1日の必要な摂取エネルギーを計算 25kcal/kg×理想体重/日

理想体重=22×身長(m)×身長(m) 例:170㎝の身長では22×1.7×1.7=63.6kgになります。

この例での1日の摂取エネルギー:25×63.6=1590kcal/日 となります。

エネルギーの比率を 炭水化物50-60%, 脂質20-25%, たんぱく質 15-30% のバランスにします。

一例として代表的なものを上げます。

- 地中海食:オリーブオイル、ナッツ、全粒穀物、魚介類、果物、野菜などバランスよく摂取

- 伝統的な日本食:豆類、海藻、魚類の多いバランスの取れた食事 もよい(塩分は注意)

量を制限すべきもの

- 砂糖や果糖飲料

- ハムやソーセージ、高脂肪のスナックなどの超加工食品

- 赤身肉や加工肉

- アルコール(少しのアルコールが良いといわれていたが、今は否定されてきている)肝機能の悪化がある場合、永続的な中止が必要

サプリメントやコーヒーの効果は?

サプリメント(栄養補助食品、ハーブ製品など):現時点で効果と安全性から推奨できるデータはまだありません。

コーヒー:カフェイン量にかかわらず、肝線維化リスクの低減に寄与する可能性があるといわれています。

重症高血圧などカフェインでの悪化がない人なら、1日3杯以上の摂取を考慮してもいいデータがあります。

運動療法

日本人肥満MASLD男性を対象として、3か月にわたり、週3回90分/回の有酸素運動を行った結果では体重減少の有無にかかわらず、肝臓脂肪変性と肝硬変の改善が認められました。

身体活動量の低いMASLDを対象に、8週間のレジスタンス運動を行った結果、体重や体脂肪量の減少はなかったものの、肝内脂肪量は有意に低下したことが認められています。

この二つの研究結果から、体重などが減らなくても、肝臓に対してよい効果が出ていることは判明しています。

具体的な運動量の一例

効果のある運動強度は4.8METs、40分/回、週3回、12週間継続で効果がありました。

レジスタンス運動はより低強度(3.5METs)でも同じ頻度でやれば、同じ効果が得られました。

4.5~5METsの運動(有酸素運動)

- ウォーキング(やや速足):時速5.5-6km (1kmを10分で歩くスピード)

- 自転車(ゆっくりめ):時速16㎞未満

- 軽いジョギング(ゆっくり走る)

- 草むしり・庭仕事(立った姿勢で少し力を入れる)

- 卓球

- ゴルフ(カートを使わず歩いて回る) など

3.5METsの運動(レジスタンス運動)

- ウォーキング(ややゆっくり):時速4㎞(1kmを15分で歩くスピード)

- 自転車(ごくゆっくり):時速10㎞未満

- 掃除機をかける、床拭き、台所の立ち仕事

- 軽い荷物の運搬(買い物)

- 犬の散歩

- ボーリング

この二つの運動を無理のない負荷の組み合わせで継続していくことが必要です。

まとめ

肝機能異常と予想されるリスク、生活習慣の改善として食事と運動療法の一例などを解説しました。

ALT≧31はかなり厳しい数値であり、今後も指摘されることが増えていくと思いますが、

肝臓の悪化というよりも、生活習慣の改善から心血管リスクを下げるため、より早く拾い上げる という意味合いが大きいです。

引っかかってしまった場合も、はやめに肝臓のリスクを見極めることと同時に生活習慣を見直す一つのきっかけになれば、よりよい未来につながっていきます。

コメント